三、律与的灰地带

当前律体系面临三重挑战:

二、信任的崩:从“眼见为实”到“真假难辨”

AI换脸技术颠覆了人类对视觉信息的传统认知。2024年香的2亿元诈中,团伙通过伪造企业高管实时视频会议,诱导财务人员转账,露出技术对商业信任体系的冲击10。更值得惕的是,演讲视频、伪造影像等内容的传播,可能引发7。

这种危机在个体层面同样显著:社交媒体上,38%的Z世代用户表示“无分辨亲友视频真伪”9,而老年群体因技术认知鸿沟更易成为受害者2]。信任机制的瓦解正在重塑交往的基本规则。

五、未来图景:在技术狂潮中寻找平衡

当AI换脸技术渗透率达37.6%(2025年Gartner数据),人类正站在技术的十字路口。可能的解决方包括:

四、多维:构建技术的防护网

应对AI换脸危机需建立“技术-律-”协同机制:

技术反制层:研发深度伪造检测算(如微软VideoAuthenticator)、推广数字水印技术,某实验显示,嵌入隐形水印可使伪造视频识别准确率提升至98%[[5]10];

律规范层:推动《深度合成服务管理条例》落地,明确数据采集边界与量标准,欧盟已对换脸行为设置200万欧元罚金[[8]12];

教育层:建立全数字素养教育体系,培养“技术怀疑”思维,例如推出的AI识谎游戏下载量突破千万次[[5]10]。

文献来源:本文综合引用[[1]-12等信源,涵盖技术原理、典型例、律等多维度研究。如需查阅完整文献及数据细节,可访问CSDN技术博客、司部官网、知乎专题等原始出处。

- 身份权侵害:未经授权的面部信息采集与使用,构成肖像权、隐私权的双重侵。张文宏等名人被AI换脸带货,揭示了人格权保护的脆弱性[[2]7;

- 证据效力消解:司系统中,视听证据的真实性鉴定成本激增,某地院数据显示,涉及AI证据的件审理周期平均延长62%8];

- 跨困境:开源软件的传播使得主体难以追溯,如Roop等工具在的下载量已超百万次11]。

层面则陷入“技术中立性”争议:当换脸技术被用于逝者数字复活、形象篡改时,人类面临着记忆重构与历史虚无化的风险[[7]9]。

- 建立生物特征,实现面部数据的去中心化确权6];

- 开发“约束型”算,自动拦截场景的换脸请求7];

- 构建性技术员会,如AI特别小组已启动跨协作机制12]。

这场关乎人类真实性的保卫战,不仅需要技术创新,更呼唤文明层面的集体觉醒。当技术镜像中的虚影越来越清晰,守住人性的本真或许将成为数字最后的堡垒。

「仿生镜像」的暗面:AI换脸技术的风险与困境

一、技术裂变:从娱乐工具到利刃

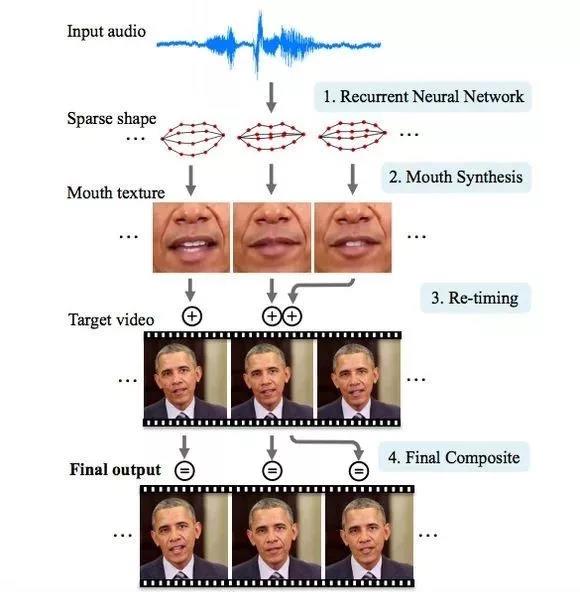

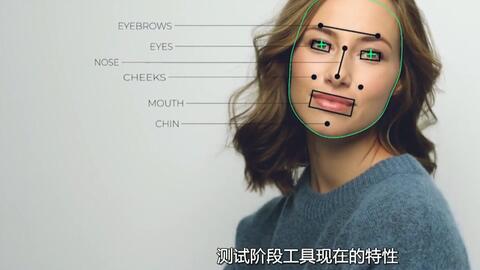

AI换脸技术最初以娱乐形式进入公众视野,如电影中的替身替换或社交媒体上的趣味变脸1。其心依赖深度学习的图像生成对抗(GAN),通过海量人脸数据训练模型,实现面部特征的精准捕捉与动态融合6。这种技术的低门槛化(如10w.ai 等平台仅需上传两张图片即可生成换脸视频)使其迅速突破创作边界,演变为新型工具[[1]2。

例如,深圳方破获的例显示,分子通过合成受害者不雅照实施敲诈,单涉金额超百万元5。技术裂变的背后,是算效率的指数级提升与监管体系的严重滞后。

相关问答