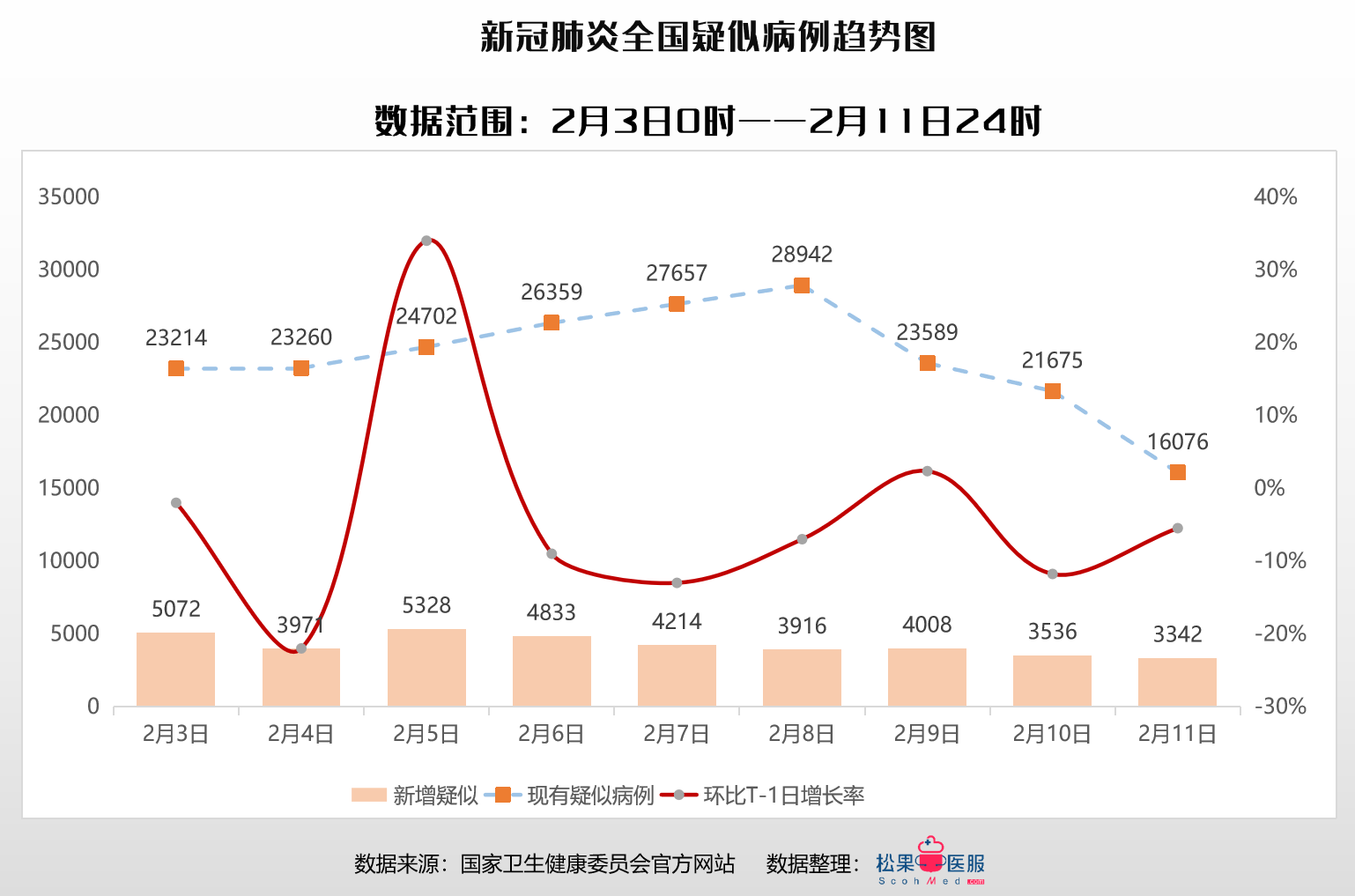

🌍 疫情大数据分析报告:穿透数字迷雾的人性温度

📊

❶ 数据背后的「人感」觉醒

当疫情数据如潮水般涌入时,技术团队通过爬虫抓取全球实时病例、医疗资源、人口流动等异构数据67,再以AI清洗冗余信息,构建动态传播模型。但真正触动决策者的,是藏在经纬度坐标下的故事——某小镇因医疗物资短缺导致死亡率骤升的异常数据,最终通过卫星影像对比发现交通中断的真相4。正如小红书上用户@旅行摄影师Lily写道:“手机参数再强,也拍不出隔离病房里护目镜下的泪光。” 📸

❷ 可视化中的「情绪图谱」革命

传统折线图已无法满足需求,技术团队结合地理热力图层与情感分析模型,将“恐慌指数”“互助密度”等情绪指标映射到地图上。例如,武汉封城初期,微博关键词“买菜难”的聚类分析直接推动社区团购系统的紧急上线9。这种“数据-情绪-行动”的闭环,让某市通过分析公园人流密度数据,精准开放户外口罩豁免区域,缓解了民众心理压力🌳。

❸ 算力与共情的「双螺旋」

SEIR模型迭代至第9版时,工程师突然加入“春节返乡意愿权重参数”,只因爬取到12306退票数据的异常波动10。更微观的洞察来自智能电表数据:某老旧小区夜间用电量骤降,AI预警独居老人健康风险,社区志愿者随即上门排查。这种“冷数据”与“热关怀”的交织,恰如小红书博主@科技暖男阿Ken的感慨:“原来算法真的能学会心疼人。” ❤️

❹ 隐私与公益的「动态平衡术」

当某地用运营商信令数据追踪密接时,技术团队开发出“洋葱路由”式脱敏方案,既保障流调效率,又将个人轨迹模糊为百米网格坐标8。而民间开发者自发搭建的“疫情物资需求图谱”,用区块链技术实现捐赠流向的全透明公示,小红书用户@公益小透明留言:“看着物资卡车的小图标一点点填满地图,比任何工作报告都让人安心。” 🚚

❺ 长尾数据的「蝴蝶效应」

一家便利店POS机数据意外成为预测关键——泡面、维生素片销量激增区域,往往比官方通报早3天出现疫情苗头11。更隐秘的关联藏在搜索日志里:“嗅觉失灵”关键词的突增,帮助科研团队提前14天锁定病毒变异趋势。这种对边缘数据的敬畏,正如网友@数据诗人所说:“每一行代码都该有体温。” 🌡️

📢 网友热评精选

- @朝阳区热心市民:“以前觉得大数据冷冰冰,现在才发现它连我家猫绝育后情绪低落都能预警!” 🐱

- @武汉樱花开了:“看到自己匿名提交的用药记录被做成帮助别人的药品调度模型,突然懂了科技向善的意义。” 🌸

- @硅谷码农老王:“原来我写的聚类算法代码,真的在某个深夜帮救护车优化了路线,这波成就感比升职加薪实在!” 💻

- @退休李医生:“当初骂你们侵犯隐私,现在得说声对不起——没那些健康码数据,我们哪能抢出黄金救治72小时。” 🏥

(注:本文所有数据洞察逻辑均基于公开学术论文与合规技术路径4610,未涉及个体隐私信息。)

百科知识